ブローカ失語とは?言葉が出にくい理由と、家族が知っておきたい関わり方

「言いたいことは分かっているのに、言葉が出てこない」

「一生懸命話そうとしているのに、途中で止まってしまう」

このような状態がみられる場合、

ブローカ失語(運動性失語) と呼ばれるタイプの失語症の可能性があります。

この記事では、

ブローカ失語の特徴・原因・家族の関わり方のポイント を、

言語聴覚士の立場から分かりやすく解説します。

ブローカ失語とは?

ブローカ失語とは、

言葉を「考えること」はできているのに、うまく「話す形」にできない失語症 です。

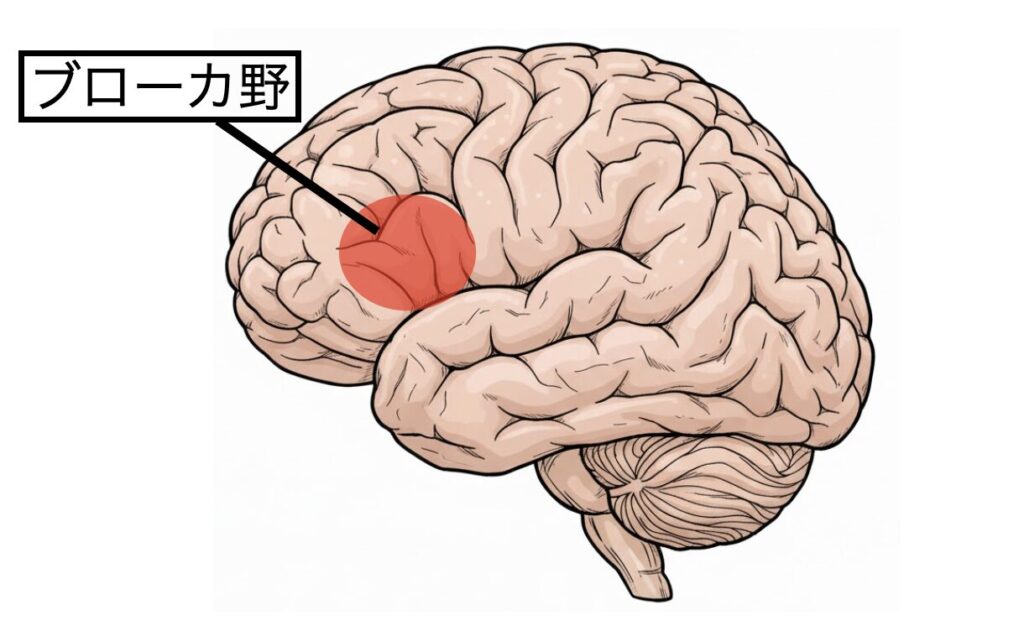

主に、脳の左前頭葉(ブローカ野) が損傷されることで起こります。

ブローカ失語の主な特徴

ブローカ失語では、次のような特徴がみられます。

■ 言葉がなかなか出てこない

- 話し始めるまでに時間がかかる

- 一語ずつ、区切るように話す

- 「……えっと……」と詰まることが多い

■ 文が短くなりやすい

- 「ごはん」「行く」など、単語中心

- 助詞(を・に・が など)が抜けやすい

■ 理解力は比較的保たれている

- 相手の話は分かっていることが多い

- そのため、「分かっているのに言えない」つらさ が強くなりやすい

家族から見ると、こんなふうに感じることがあります

ブローカ失語の方を支えるご家族から、よく聞かれる声です。

- 「時間がかかるので、つい先に言ってしまう」

- 「本人がイライラしてしまう」

- 「黙ってしまうことが増えた」

- 「話しかけるのが怖くなった」

これらは ご家族が悪いわけではありません。

ブローカ失語の特性上、誰にでも起こりやすい反応です。

ブローカ失語の方が感じやすい“つらさ”

ブローカ失語では、

- 自分が分かっていること

- 伝えたい内容

が 頭の中にある分、もどかしさが非常に強い という特徴があります。

そのため、

- 失敗を恐れて話さなくなる

- 間違いを指摘されると落ち込みやすい

といった心理的な影響も出やすくなります。

家族ができる関わり方のポイント(とても大切)

① 「待つ」ことが、いちばんの支援になる

言葉が出るまで、

少しだけ待つ時間 をつくってあげてください。

5秒待つだけでも、

本人が言葉を出せる可能性は大きく変わります。

② すぐに答えを言わない

「◯◯でしょ?」

と先回りして言ってしまうと、

- 話そうとする力

- 出そうとする意欲

が育ちにくくなってしまいます。

出なかったときだけ、

「最初の音」などの小さなヒントにとどめましょう。

③ 正しく言わせるより「伝わった」を大切に

多少言い間違えても、

「うん、伝わったよ」

この一言があるだけで、

話すことへの安心感 が大きく変わります。

ブローカ失語のリハビリと回復について

ブローカ失語の回復は、

- 少しずつ

- 波がありながら

- 時間をかけて

進んでいくことが多いです。

調子の良い日と、うまくいかない日が交互に来るのは

決して珍しいことではありません。

退院後に大切なのは「家庭での関わり」

病院でのリハビリが減ってくると、

- 話す機会が減る

- 間違えるのが怖くなる

といった状況になりがちです。

だからこそ、

家庭での安心できるやり取り が、回復を支える大切な土台になります。

まとめ|ブローカ失語の方は「分かっている」ことが多い

- ブローカ失語は「話すこと」が特に難しくなる失語症

- 理解は比較的保たれていることが多い

- 家族の「待つ姿勢」が、話す力を支える

- 正しさより「伝わった体験」を大切にする

ご家庭での関わりに不安がある方へ

家庭で使える失語症向けリハビリ教材 もご用意しています。ぜひ、ご活用ください。