ウェルニッケ失語とは?話しているのに伝わらない理由と、家族が知っておきたい関わり方

「よく話しているのに、内容がかみ合わない」

「こちらの話を分かっていないように見える」

「注意すると怒ってしまう」

このような様子がある場合、

ウェルニッケ失語(感覚性失語) と呼ばれるタイプの失語症の可能性があります。

この記事では、

ウェルニッケ失語の特徴・なぜ誤解されやすいのか・家族が困らないための関わり方 を、

言語聴覚士の視点から分かりやすく解説します。

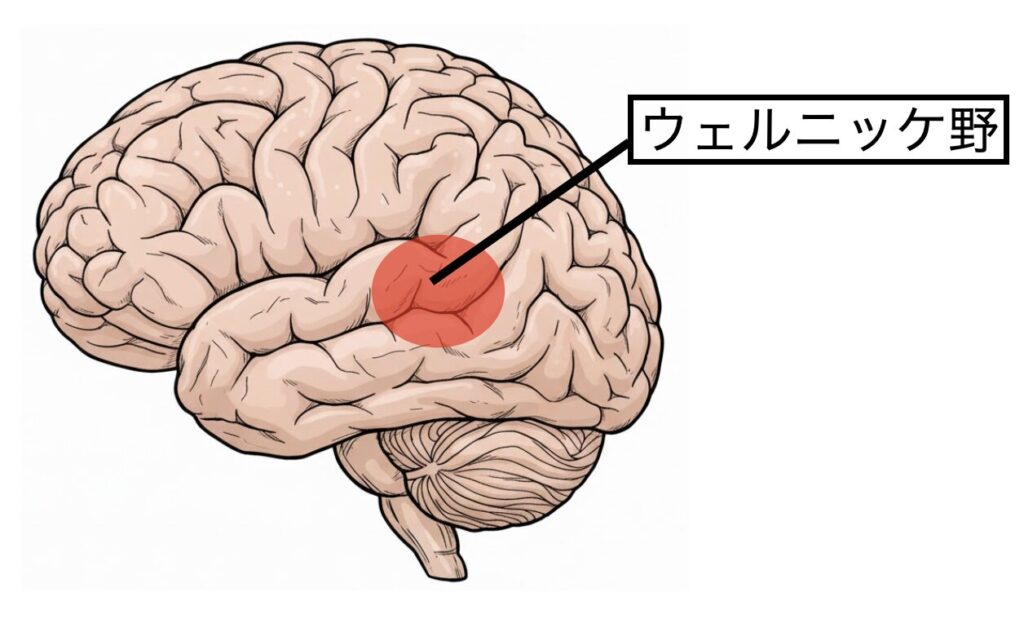

ウェルニッケ失語とは?

ウェルニッケ失語とは、

言葉を「聞いて理解する力」が特に低下する失語症 です。

主に、脳の左側頭葉(ウェルニッケ野) が損傷されることで起こります。

大きな特徴は、

- 話す量は多い

- しかし、内容がかみ合わない

という点です。

ウェルニッケ失語の主な特徴

■ 話し方は流暢に見える

- すらすら話す

- 話す勢いがある

- 文の形は整っているように聞こえる

そのため、

「言葉の障害があるように見えにくい」 ことが多いです。

■ 内容が伝わりにくい

- 言い間違いが多い

- 意味の合わない言葉が混ざる

- 質問と関係のない答えになる

本人は話しているつもりでも、

相手には意味が通じない ことがよくあります。

■ 人の話の理解が難しい

- 長い説明が分からない

- 早口だと理解できない

- 聞き間違いが多い

このため、

会話がすれ違いやすくなります。

家族が混乱しやすいポイント

ウェルニッケ失語では、

ご家族が次のように感じることがとても多いです。

- 「ちゃんと話しているのに、なぜ分からないの?」

- 「分かっていないのに、分かっているふりをする」

- 「注意すると怒る、否定される」

これは、

本人が“分かっていないことに気づきにくい”ため に起こります。

ウェルニッケ失語の方が感じやすい心理的な特徴

ウェルニッケ失語の方は、

- 周囲とのズレを指摘される

- 話が通じないことを責められる

ことで、

- 怒りっぽくなる

- 不安定になる

- 話すことをやめてしまう

といった反応が出ることがあります。

👉 これは 性格の変化ではありません。

家族ができる関わり方のポイント(とても重要)

① 話は「短く・具体的に」

長い説明は避け、

- 一文を短く

- 一度に一つ

を意識しましょう。

❌「あとでお茶飲んでから散歩に行こうか」

✅「今、お茶を飲みます」

② 「分かった?」と聞かない

「分かった?」と聞くと、

多くの方は 反射的に「分かった」と答えてしまいます。

代わりに、

- 実際に行動してもらう

- 指差しで確認する

など、行動で理解を確かめる 方が安全です。

③ 間違いを強く指摘しない

言い間違いをその都度訂正すると、

- 混乱が強くなる

- 感情的になりやすい

ことがあります。

まずは

「伝えたい気持ち」を受け止める ことを優先してください。

ウェルニッケ失語のリハビリと回復について

ウェルニッケ失語では、

- 「聞いて理解する力」

- 「意味を捉える力」

を中心に、少しずつ回復を目指していきます。

回復のスピードや程度には個人差があり、

時間がかかることも少なくありません。

退院後に起こりやすい困りごと

退院後、次のような場面で困りやすくなります。

- 説明を聞く場面(病院・役所など)

- 電話対応

- 来客との会話

こうした場面では、

家族が「通訳役」になること が助けになる場合もあります。

まとめ|ウェルニッケ失語は「分からないことに気づきにくい」

- ウェルニッケ失語は「理解」が特に難しくなる失語症

- 話し方は流暢でも、内容はかみ合わないことが多い

- 家族は「短く・具体的に」を意識する

- 指摘よりも、安心できるやり取りを優先する

ご家庭での関わりに不安がある方へ

家庭で使える失語症向けリハビリ教材 もご用意しています。ぜひ、ご活用ください。